स्टाइन ने 1927 में इस स्थल की खोज की एवम 1927 में जार्ज डेल्स के संरक्षण के दौरान बंदरगाह, दुर्ग एवं निचले नगर के प्रारूप मिले ।

डेल्स ने दुर्ग (गढ़ी) में सैंधव सभ्यता के तीन चरणों की खोज की

डेल्स ने दुर्ग (गढ़ी) में सैंधव सभ्यता के तीन चरणों की खोज की

सुत्कगेनदोर की बंदरगाह के रूप में हड़प्पा सभ्यता एवं बेबीलोन के मध्य व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका रही है

सत्काकोह

शोर्तघई (शोर्तुगाई )

उत्तर अफगानिस्तान में स्थित इस क्षेत्र के निवासियों का सेंधव सभ्यता से संबंध को दर्शाने वाले कई प्रमाण मिले हैं

मृदभांड पर ऊपर सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है

यहां से लाजवर्त मणि एवं मध्य एशिया से टिन का आयात किया जाता था

डाबरकोट

उत्तरी बलूचिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में सिंधु नदी से लगभग 200 किलोमीटर दूर लोरलाई के दक्षिण में झाब घाटी में फैला है

|

| Dabar Kot-Harappan Civilization |

यहां पर 34 मीटर का टीला, 365 मीटर पश्चिम में फैला है

दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित मुंडिगाक प्राक हड़प्पा स्थल हैं,

यहां से कुब्जदार सांड, मनके मिले है एवं विशाल भवन देखने को मिला है

|

| Mundigak -Harappan Civilization |

कोटडीजी

यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खेरपुर नगर से 24 किलोमीटर दक्षिण एवं मोहनजोदड़ो से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है

|

| kot diji -Harappan Civilization |

पाकिस्तान पुरातत्व विभाग के निदेशक फजल अहमद खान ने 1955 ईस्वी एवं 1957 ईस्वी में उत्खनन कराया जिससे हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए कोटदीजी का नाम दिया गया है

उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि कोटदीजी की प्राक सैंधव अवस्था अग्निकांड से नष्ट हुई एवं तदनंतर सैंधव लोग स्थल पर बसे

इन लोगों ने भवनोंकी नींव पत्थर की बनाई और दीवारें कच्ची ईंटों की

वाणाग्रों का मिलना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार वाणाग्र हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थलों नहीं मिलते हैं

नगर सुनियोजित ढंग से निर्मित थे , घरों की नींव में चुने पत्थर का प्रयोग किया गया हैं

यहां समुचित प्रणाल व्यवस्था भी देखी गयी हैं

अली मुराद

सिंध में दादू से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है

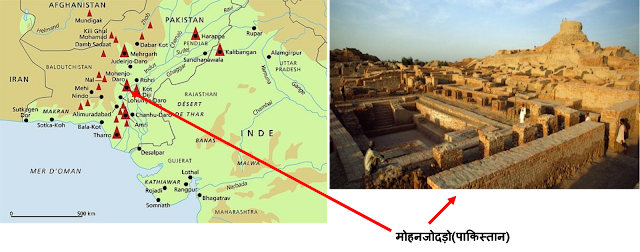

मोहनजोदड़ो(पाकिस्तान)

मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है

यह सबसे महत्वपूर्ण एवम संपन्न नगर था

उसके पुरोतिहासिक स्वरूप का प्रथम परिचय लाने का श्रेय 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी एवं सर जॉन मार्शल को जाता है

यहां नगर निर्माण के कम से कम 9 चरण मिले हैं

|

| Mohenjo Daro -Harappan Civilization |

पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है

इस सभ्यता की नगर योजना, गृह निर्माण, मुद्रा एवं मुहरों आदि के बारे में अधिकांश जानकारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है

यह स्थल का आकार लगभग 1 वर्ग मील है

यह दो खंडों में विभाजित है -

पश्चिम एवं पूर्वी

पश्चिमी खंड

अपेक्षाकृत छोटा है इसका संपूर्ण क्षेत्र गारे या कच्ची ईंटों का चबूतरा बना कर ऊंचा उठाया गया हैं ,

समस्त निर्माण कार्य चबूतरे के ऊपर किया गया हैं

इसके आसपास कच्ची ईंटों से किलेबंदी की दीवार बनी है जिसमें मीनारें और बुर्ज बने हैं

इस खंड में अनेक सार्वजनिक भवन है जैसे अन्न भंडार, पुरोहितवास , महाविद्यालय भवन इत्यादि

इस खंड की सबसे विशिष्ट संरचना लगभग 39 * 23 फीट का स्नानागार है जिसमें ईटों की तह लगाकर ऊपर से बिटूमन का लेप कर दिया गया है जिसे पानी का निकास ना हो सके

पूर्वी खंड

पश्चिम खंड से बड़ा है

इसके चारों ओर दीवार थी इसमें अलग-अलग घर मिट्टी के चबूतरे पर बनाए गए थे

पर संपूर्ण नगर किसी एक ही चबूतरे पर नहीं बना था

अतः पूर्वी टीले को निचला टीला भी कहा जाता है

यह खंड लगभग 30 फीट चौड़ी सड़क एवं अनेक उप सड़कों के द्वारा विभिन्न गृह समूह में विभाजित था

मोहनजोदड़ो के मकान बहुधा पक्की ईंटों के बने थे, इस में कहीं-कहीं दूसरी मंजिल भी थी एवं उसमें जल निकास का समुचित प्रबंध था क्योंकि वे सड़कों की नालियों से संबंधित थे

प्रणाल व्यवस्था में ईटों का प्रयोग हुआ है

बहुत सारी नालियां ऊपर से ढकी हुई है

मुख्य सार्वजनिक मार्ग के साथ साथ जल निकास के कुछ गड्ढे भी पहचाने गए हैं

मोहनजोदड़ो न केवल प्राचीन में बल्कि वर्तमान में सबसे उपजाऊ क्षेत्र है

हड़प्पा की तुलना में मोहनजोदड़ो समुंद्र के अधिक निकट था परिणाम स्वरुप यहां के निवासियों के लिए फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया तक पहुंचना आसान था

कुछ की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो में बड़ी इमारतों का स्वरुप इसके धार्मिक केंद्र होने का संकेत है

चन्हुदड़ो (पाकिस्तान)

इसके एक छोटे से हिस्से का उत्खनन हुआ है

इसके एक छोटे से हिस्से का उत्खनन हुआ है

यहां जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पाया गया था उसमें एक मनके बनाने की कारखाना भी था

यह स्थल मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 128 किलोमीटर दूर स्थित है

सिंधु नदी यहां से 21 किलोमीटर दूर रहती है

ननी गोपाल मजूमदार ने इस स्थान को 1931 में ढूंढा था

मैंके ने 1935 ईस्वी में इसका उत्खनन कराया था

हड़प्पा (पाकिस्तान)

हड़प्पा में भी दो भूखंड है -

पूर्वी और पश्चिमी

पूर्वी और पश्चिमी

परंतु यहां का पूर्वी खंड ईंटों के चुराये जाने से नष्ट भ्रष्ट हो गया था अतः इसका उत्खनन नहीं हो पाया है

पश्चिम खंड में किलेबंदी पाई गई है और इसे कृतिम चबूतरे पर खड़ा किया गया है

किले बंदी का मुख्य द्वार उत्तर में था

इस उत्तरी प्रवेश द्वार और रावी नदी के किनारे के बीच एक अन्न भंडार, श्रमिक आवास और ईटो से जुड़े गोल चबूतरे थे, जिनमे अनाज रखने के कोठार बने थे इसे भंडार गृह की संज्ञा दी जाती है

सामान्य आवासीय क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान भी मिला है

हड़प्पा का टीला मोंटगोमरी कस्बे से 15 मील रावी नदी के किनारे स्थित है

हड़प्पा के टीले का सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में उल्लेख किया था

1911 जब सर जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, रायबहादुर दयाराम साहनी ने इस का निरीक्षण करा किया और 1923-24 व 1924-25 में उत्खनन कराया

तदुपरांत माधोस्वरुप वत्स के निर्देशन में उत्खलन हुआ

हड़प्पा का प्राचीन नगर मूल रूप से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बसा था

हड़प्पा नगर के विकास के लिए कहा जाता है कि खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं था किंतु व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण इस का तीव्र विकास हुआ

हड़प्पा शहर के 300 किमी के दायरे में खनिज पदार्थ एवं उपयोगी सामग्री उपलब्ध थी

हड़प्पा निवासी हिंदूकुश एवं पश्चिमोत्तर सीमांत से फिरोजा, वैदूर्य मणि (Iapislamuli) एवं खनिज नमक प्राप्त करते थे

राजस्थान से तीन एवं तांबा प्राप्त किया जाता था

कश्मीर से सोना, नीलमणि, तथा लकड़ी मंगवाई जाती थी

हड़प्पा में जनसंख्या का एक बड़ा भाग खाद्यान्न उत्पादन से भिन्न क्रिया कलापों में संलग्न रहा होगा जैसे व्यापार, कारीगरी, प्रशासन एवं धार्मिक क्रियाकलाप आदि

भौगोलिक दृष्टि से हड़प्पा महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के मध्य स्थित था जो आज तक प्रयोग में आते हैं

इन मार्गों ने हड़प्पा को मध्य एशिया अफगानिस्तान एवं जम्मू से जोड़ा

रोपड़

पंजाब में शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है

यह यज्ञ दत्त शर्मा के निर्देशन में इस स्थल का उत्खनन 1953 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक हुआ

यह टीला लगभग 15 मीटर ऊंचा है

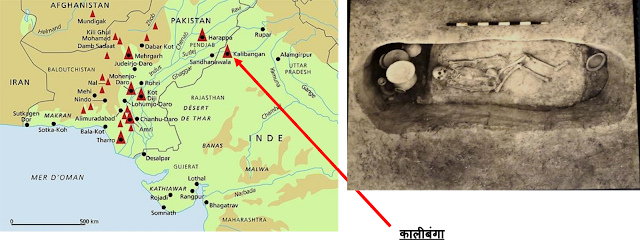

कालीबंगा

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दिल्ली से लगभग 310 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में सूखी घग्गर (सरस्वती) नदी के तट पर कालीबंगा स्थित है

यह दो प्राचीन किले मिले हैं जो एक दूसरे के आस पास है

अमलानन्द घोष ने कालीबंगा की खोज की

यहाँ न केवल सैंधव सभ्यता बल्कि प्राक हड़प्पा के अवशेष मिले हैं, सैंधव सभ्यता दूसरा काल था

काली बंगा के प्राक सैंधव स्थल की खुदाई से पाँच निर्माण स्तरों की जानकारी मिलती हैं

काली बंगा के हड़प्पा कालीन पुनर्निर्माण के लिए प्राक हड़प्पा निवासियों का ही योगदान था

कालीबंगा के दूसरे काल में भी सांस्कृतिक विकास एक ही स्थान पर दो प्रथक प्रथक भागो पश्चिम की ओर निर्मित दुर्ग एवं पूर्व की ओर नगर में किया

दुर्ग को सुविधा की दृष्टि से पूर्व प्राक हड़प्पा के अवशेषों पर बनाया गया जबकि नगर निर्माण पूर्व की ओर स्थित प्राकृतिक धरातल पर किया गया

आकार में समचतुर्भुज दुर्ग दो बराबर भागों में विभक्त था

दुर्ग प्राकार (परकोटे) की चौड़ाई 3 से 7 मीटर रही है और दीवार की सुदृढ़ता के लिए कुछ अंतर से बुर्ज बने थे

किले की दीवार को दो भिन्न प्रकार की ईंटों (50 * 20* 10 सेंटीमीटर तथा 30 * 15 * 7.5) को प्रयोग में लाया गया जो भिन्न प्रकारों का प्रकालों का घोतक है

प्रथम वास्तु काल में में बड़े परिमाण की ईंटें है जबकि दूसरे प्रकार में छोटे आकार की ईंटें प्रयुक्त हुई है

गंगा यमुना दोआब में कुछ वर्षों पूर्व यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर उस से 3 किलोमीटर दूरी पर सैंधव संस्कृति के अवशेष मिले हैं

यह दिल्ली से 45 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है

बणावली

हरियाणा के हिसार जिले के फतेहाबाद तहसील में प्राचीन सरस्वती नदी (बनवाली जो अब सूख चुकी है) की घाटी में स्थित है

पुरातत्व के वीरेंद्र सिंह विष्ट ने 1973-74 बडावली में उत्खनन कर आया था

यहां से प्राक हड़प्पा एवं सैंधव संस्कृति के अवशेष मिले हैं सड़कों नालियों के अवशेष देखे गए हैं

इसके अतिरिक्त मूर्तियों, मुद्राओं, मिट्टी के मनके, खिलौने आदि प्राप्त हुए थे

बणावली के दक्षिण में स्थित राखीगढ़ी भी महत्वपूर्ण स्थल है

मांडा

जम्मू कश्मीर में अखनुर जिले के निकट स्थित मांडा जम्मू क्षेत्र में इस सभ्यता का एकमात्र स्थल है

यहां से उत्तर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं

रंगपुर (गुजरात)

लोथल से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और अहमदाबाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित है

1934 में सड़क निर्माण के संदर्भ में खो जाने पर हड़प्पा सभ्यता का यह स्थल प्रकाश में आया था

माधो स्वरूप वत्स ने 1931-34, मोरेश्वर दीक्षित ने 1947 ई में एवं रंगनाथ राव ने 1953 में उत्खलन कराया था

सौराष्ट्र में खाड़ी तट से लगे सपाट क्षेत्र में स्थित लोथल सेंधव सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है

यह अहमदाबाद से लगभग 16 किलोमीटर दक्षिण में सरगवाला गांव की सीमा में स्थित है

यहाँ दो टीले नहीं मिले हैं, बल्कि पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी

लोथल के पूर्वी खंड में पक्की ईंटों का एक घेरा मिलता है जिस की व्याख्या विददानों ने गोदी के रूप में की है

लोथल का टीला 3 किलोमीटर की परिधि में फैला है किले की ऊंचाई 3 मीटर है

नगर सुनियोजित था

सभी प्रकार के उपकरण, बर्तन, मुद्राओं, ताम्र आभूषण, पाषाण उपकरण आदि मिले हैं

यह मान्यता है कि यह समकालीन पश्चिम एशियाई समाजों के साथ समुद्री व्यापार के लिए सीमा चौकी में महत्वपूर्ण होगा

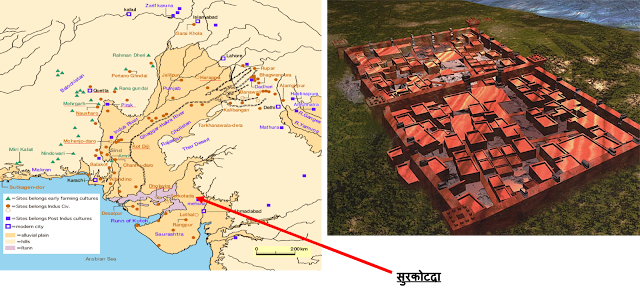

कच्छ जिले में अदेसर से 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित सुरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने 1964 में की और उसका उत्खलन भी उन्हीं के निर्देशन में किया गया था

यहाँ पर कोई पूर्वी टीला नहीं है

सैंधव संस्कृति में यही एक मात्र स्थान है जहां से घोड़े के अवशेष मिले हैं

रोजदी

राजकोट से लगभग 55 किलोमीटर दक्षिण में भादर नदी के तट पर स्थित है

यहां पर आवासीय स्थल को बड़े-बड़े पत्थरों की दीवार से घेर कर सुरक्षित किया गया था

यह सूरत जिले में ताप्ती नदी के निचले मुहाने पर स्थित है

यह भी बन्दरगाह रहा था

आलचिन एवं जगपति जोशी ने 1967 में इस स्थान का पता लगाया एवं 1970 में उत्खलन भी करवाया

यहां से बेलनाकार मुद्रा सुमेरिया से संबंधों को सिद्ध करती है

समुद्र का जलस्तर कम होने से इस बन्दरगाह का उपयोग नहीं रहा।

कुवांशी

गुजरात के मोरवी शहर से 25 किलोमीटर दूर को कुवांशी ग्राम में 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए

यहाँ एक बंदरगाह का भी पता चला है

लोथल बंदरगाह से जहां मध्यपूर्व देशों के साथ व्यापार होता था वहीं कुवांशी बंदरगाह से पश्चिम एशिया और अफगानिस्तान के साथ संबंध थे

इसका उपयोग में नौकाओं से माल उतारने और लादने के लिए किया जाता था

यहाँ के मिट्टी के बर्तनों के अवशेष तथा खनिज पदार्थों से निर्मित सामग्री से स्पष्ट होता है कि सौराष्ट्र में हड़प्पा काल में हस्तकला एवं वास्तुकला का अच्छा विकास हुआ था

यहां से सोने के आभूषण और नीलम भी प्राप्त हुई है (नीलमणि अफगानिस्तान में ही मिलती है, यह वहाँ से आयात की जाती होगी और तैयार माल को पश्चिम एशिया में भेजा जाता होगा)

इनाम गांव

पश्चिम महाराष्ट्र से प्राप्त ताम्र पाषाण अवशेषों को विद्वानों ने जोखे संस्कृति का नाम दिया है

दुर्गीकृत आवासीय क्षेत्र में कच्ची मिट्टी के मकान गोलाकार निम्न धरातल पर स्थित मकानों से उसके प्रारूप को समझा जा सकता है

यहां उपलब्ध मातृदेवी की मूर्ति की तुलना पश्चिम एशिया से प्राप्त देवी मूर्ति से होती है

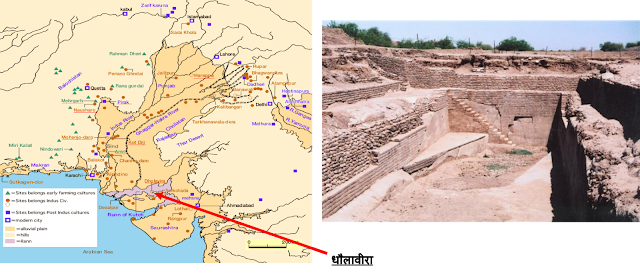

अहमदाबाद से 350 किलोमीटर दूर देसलपुर के निकट उत्तर में गुजरात के कच्छ जिले में भचाउ तालुक में स्थित धोलावीरा नामक स्थल से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं

कच्छ के रण में धौलावीरा नामक शहर समुद्र या किसी नदी के किनारे नहीं स्थित था

सर्वप्रथम 1967-68 में जे पी जोशी द्वारा स्थल की खोज की गई व आर एस बिष्ट द्वारा जनवरी 1991 में उत्खनन कराया गया

लगभग 600 मजदूरों की मदद से 12 लोगों ने 50 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत धौलावीरा का 44 फीट नीचे तक उत्खलन कराया

यहां से 4500 वर्ष पूर्व की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं

विशालता की दृष्टि से इसका स्थान दूसरा माना गया है और पूरे उप महाद्वीप में से चतुर्थ स्थान पर रखा गया है

धोलावीरा के अवशेष 100 हेक्टेयर क्षेत्र पाए गए हैं

यहां 3 गढ़ी टीले पाये गए हैं जिनका कुल क्षेत्र पूर्व से पश्चिम 800 मीटर एवं उत्तर से दक्षिण 650 मीटर का है

धौलावीरा के नागरिकों की आक्रमणकारियों का भय रहा होगा इसलिए किले की दोहरी दीवार और किले के दरवाजे पर रक्षक गृह बनवाए जाने की आवश्यकता हुई है

प्रवेश द्वार पूर्व से पश्चिम की ओर था जो 36 * 18 * 9 सेंटीमीटर ईंटों से निर्मित था

यहाँ 24 * 12.8 मीटर की पानी की टंकी के अवशेष मिले हैं, इस टंकी से नगर को पानी देने के लिए 70 मीटर लंबी नाली थी, यह नाली 9 मीटर बाहर और शेष भूमिगत थी

हड़प्पा वासियों की शहर को विकसित करने की तकनीक धौलावीरा में पराकाष्ठा पर थी

नगर दो भागों में विभक्त था

1. दुर्ग

2. निचला शहर

गढ़ी टीले व निचली बस्ती के बीच मध्य एक मैदान था जिसे पुराविदों ने खेल मैदान की संज्ञा दी है

दुर्ग में शासक वर्ग रहा करता था और निचली बस्तियों में अन्य लोग। इस तरह समाज का दो वर्गों में विभक्त होने का अनुमान किया जा सकता है

हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की भांति मिट्टी कूट कर बनाई गई, चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है

इस खुदाई में लोगों को हड़प्पा का सबसे बड़ा सबसे लंबा 10 अक्षरों वाला शिला लेख मिला है । अक्षर काफी बड़े बड़े और 9 अक्षर एक ही क्रम में हैं। प्रत्येक चिन्ह 37 सेंटीमीटर लंबा और 27 इंच चौड़ा हैं

सैंधब लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता है

धोलावीरा में अब तक 6 कब्रें मिली है किंतु एक में भी कंकाल नहीं देखा गया है

कब्रों में राख एवं कोयला मिला है जो इस तथ्य को इंगित करता है कि हड़प्पा के लोग मृत लोगों का दाह संस्कार किया करते थे

धौलावीरा से एक श्रंगी बैल की मुद्रा मिली है जिसे विदेशी व्यापार में प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था

यह मान्यता है कि इस स्थल पर अधिकांश व्यापारी वर्ग के लोग निवास करते थे जिसका ओमान, ईरान, मेसोपोटामिया एवं मध्य एशिया से संपर्क था

किलेबंदी की दरारों से अनुमान लगाया गया हैं कि सभ्यता के अंतिम काल में शहर में भूचाल आया था और अनेक हिस्सों में दरार आ गई थी अथवा दीवारों के भाग गिर गए थे

Nice

ReplyDelete